「どうやって軽貨物ドライバーになればいいの?」

「独立開業するメリットやデメリットって何?」

と思うことはありませんか?

軽貨物ドライバーとして独立しようとしても、何から始めれば良いのか迷ってしまいますよね。

では、開業までにどのような準備をすれば良いのでしょうか?

この記事を見れば軽貨物ドライバーが何かわかり、どのように仕事を始めれば良いのかわかります。

「どうやって開業するんだろう」と気になっている人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

開業する前に知っておきたい軽貨物ドライバー3つの基本情報

宅配業界の急成長により注目を浴びている軽貨物ドライバーですが、今から独立したいと考えている人も多いのではないでしょうか。

そこで、個人事業主として働く軽貨物ドライバーはどのような仕事をしているのか、基本情報を3つ紹介します。

最近では週末に副業で個人事業主として働く人も増えてきたので、どのように開業するのか独立前に抑えておきたい3つの基礎知識を解説していきます。

基本情報がわかれば軽貨物ドライバーはどのような仕事をしているのかわかるので、紹介していきますね。

1.貨物軽自動車運送事業とは?仕事内容を紹介

軽貨物ドライバーと呼ばれている軽バンや軽トラックで荷物を運ぶ仕事は、貨物軽自動車運送事業と言います。

さまざまな仕事があり、自分が働きやすいと感じる仕事を選べるのも軽貨物ドライバーの魅力の1つです。

- 個人宅へ荷物を配達

- 企業に依頼された荷物を指定された場所へ宅配

- 個人宅や企業の引越し作業

荷物を運ぶイメージが強い軽貨物ドライバーですが、引越し業務まで幅広い業務内容です。

荷物を運ぶ対価として報酬を得る仕事全般を軽貨物運送業というので、軽貨物ドライバーとして働きたい人は名称だけでも覚えておいてくださいね。

2.業務委託で個人事業主として働く

軽貨物ドライバーはトラックはなく軽貨物と呼ばれる軽バンや軽トラックで荷物を運ぶ仕事で、軽自動車を使って仕事をします。

軽自動車を使用しているものの、ナンバープレートの色が黒色のため「黒ナンバー」とも呼ばれています。

アオイ

アオイ黒ナンバーは業務委託契約を結んでいる場合が多く、業務委託で仕事を請け負っています。

求人を見るとよく車両持ち込みって言葉を見るけど、業務委託だと思えば良いんだな。

業務委託契約の場合は正社員やアルバイトのように給与制ではなく、完全出来高制になります。

詳しくは軽貨物ドライバーの業務委託とは?で解説していますが、個人事業主として働くため大きな収入を得られますよ。

3.独立する際には開業届を提出しなくてはいけない

個人事業主として働くためには、最寄りの税務署で開業届を提出しなくてはいけません。

正確には開業届を提出しなくても罰則などはありませんが、さまざまなデメリットがあります。

- 青色申告ができず赤字の申告ができない

- 屋号で口座を開設できない

- 法人カードを作成できない

- 補助金や助成金の申請ができない

最近ではコロナウイルスの助成金などもありましたが、すべて開業届を提出している事業主が対象になります。

軽貨物運送業の開業届の書き方で詳しく解説していますが、節税効果が得られる青色申告もできないため開業届は忘れずに提出してくださいね。

\ 事務作業が苦手な人必見 /

無料で開業届を作成可能

アンケート形式に回答するだけ

オンラインで開業届を提出できる

開業し個人事業主の軽貨物ドライバーで働く5つのメリット

近年運送業の需要が拡大しているからといって、軽貨物ドライバーが増えているわけではありません。

軽貨物ドライバーにはメリットが多く、そのメリットゆえに新規参入する人が増えているのです。

軽貨物ドライバーと会社員は雇用形態だけでなく、さまざまな違いがあります。

その違いこそが軽貨物ドライバーが増えている理由なので、どのようなメリットなのか詳しく解説していきますね。

1.働けば働くほど収入を得られる

軽貨物ドライバーは個人事業主として働くため、会社員のように労働時間に関する規定がありません。

すべての仕事を自分の裁量で決められるため、勤務時間から休日まで自由に選択できます。

働かなければ給料はもらえないけど、働けば働くほど大きく稼げるってことなんだな。

業務委託の求人は非常に多いので、さまざまな条件のなかから親会社や案件が選べるのもメリットの1つです。

労働基準法の労働時間の制限がない個人事業主は、稼ぎたければ朝方や夜間など長時間働くことも可能です。

働けば働くほど稼げるため、稼いでいるという実感を感じながら働けるのは個人事業主のメリットではないでしょうか。

2.人間関係の悩みが激減する

さまざまなアンケートで会社員の悩み第1位にランクインする人間関係の悩みも、1人の時間が長い軽貨物ドライバーなら解決します。

委託先である親会社との人間関係はあるものの、一般的な会社のように上司と部下という関係ではありません。

配達先で人と話すくらいなら、人間関係が面倒な俺でも続けられそうだな。

運転中は1人なので、自分の時間を満喫しながら移動できますよ。

ほとんどの業務を1人でおこなうため、わずらわしい人間関係が皆無ともいえる運送業界。

過去に人付き合いで嫌な思いをした人、1人でいるのが好きな人でも気負わず参入できるも人気がある理由の1つです。

3.副業としても働ける

業務委託ドライバーは自由度が高く、さまざまな求人のなかから自分に合う企業や仕事内容を選べます。

「直行直帰」「企業専用便」などの求人の中から仕事を選べるのも、需要がある軽貨物ドライバーならではです。

参入者が多いAmazon Flexは4~8時間の労働時間を選択できるので、副業として働いている人も多いです。

4時間なら本業の前後でも、頑張れば働けるよな。

求人を探せば「1日2時間」「土日のみ」など自分の条件に合うものが見つかるので、副業の選択肢として軽貨物ドライバーがあがります。

副業だからこそ気を使わずに働きたい、時間に余裕があるときに働きたいという希望が叶うので、近年人気の副業になりつつありますよ。

4.普通自動車免許と車両さえあれば開業できる

軽貨物ドライバーは普通自動車免許と軽貨物車両さえあれば開業できるので、ほかの職種よりも開業のハードルが低いです。

軽自動車で荷物を運ぶ軽貨物運送業は許可制ではなく届出制なので、必要書類さえ提出すればすぐに始められるもの魅力です。

新車でも中古車でも良いので、初期費用は車両費だけです。

| 購入方法 | 平均的な費用 |

|---|---|

| 新車 | 100~150万円 |

| 中古車 | 50~110万円 |

| リース | 月額3万~5万円台 |

長く軽貨物ドライバーとして働く人は新車の購入が1番良いですが、手軽に車両を用意するなら中古車やリースをおすすめします。

リースやローンの場合は毎月の出費があるものの他業種よりは格安なので、参入障壁が低いことも軽貨物ドライバーのメリットです。

5.性別や年齢にかかわらず働ける

会社員であれば定年があるので、定年後は退職か再雇用の選択肢しかありません。

しかし、個人事業主は定年という概念がないため、体力さえ続けば何歳まででも働けます。

最近は女性ドライバーも活躍しているので、性別や年齢が関係ない職種です。

重い荷物は無理でも、軽い荷物なら年齢や性別関係なく働けるな。

「業務内容が選べる」「隙間時間でも働ける」などの条件がそろう運送業は、積極的に女性ドライバーや退職後の人を募集する企業が増えてきました。

さまざまな案件を受注している運送会社と業務委託契約を結べば働き方を選べるので、子育ての隙間時間だけ仕事を入れることもできますよ。

開業し個人事業主の軽貨物ドライバーで働く3つのデメリット

個人事業主の軽貨物ドライバーとして働くことはメリットもありますが、当然デメリットもあります。

会社員とは立場が違うからこそ負担が増えるので、軽貨物ドライバーのデメリットを3つ紹介します。

デメリットではあるものの、軽貨物ドライバーだからではなく個人事業主だから負担に感じることばかりです。

自由な働き方の代償ともいえるので、どのようなデメリットがあるのか詳しく解説していきますね。

1.経費を自分で負担しなくてはいけない

個人事業主になると経費は自己負担になってしまうため、ガソリン代やETC料金、車両のメンテナンスなどの費用を払わなくてはいけません。

ですが、軽貨物ドライバーだから自己負担というわけではなく、個人事業主なら当然のことです。

- ガソリン代

- ETC料金

- 車体代

- 駐車場代

- 任意保険

このほかにも自己負担する経費がありますが、個人事業主はさまざまな経費がかかってしまいます。

しかし、ほかの職種に比べると軽貨物ドライバーが負担する金額は少ないので、おもに車関連の費用だけ用意しておきましょう。

2.年度末に確定申告が必要

会社員であれば会社で年末調整をしてくれますが、個人事業主の場合は自分で確定申告をしなくてはいけません。

運送業の個人事業主が経費になるものでも解説していますが、経費の計算から確定申告書の記入まで従業員がいない場合は1人でおこないます。

確定申告書の記入は専門的な知識がなければ難しいものの、最近はクラウド会計などがあるので経理の知識は不要です。

自分1人じゃ無理でも、知識がなくても確定申告できるんだな。

確定申告のためにレシートの保管や帳簿付けなど手間がかかってしまいますが、個人事業主は同じことをしています。

クラウド会計は月1,000円ほどの費用で経理の手間を大幅に節約できるので、そこまでデメリットに感じる必要はないですよ。

3.健康保険や年金に自分で加入しなくてはいけない

個人事業主の軽貨物ドライバーは社会保険には加入せず、国民健康保険と国民年金に加入します。

社会保険のように会社と折半できないため、全額自己負担になってしまいます。

お住まいに市区町村役場に行き、自分で切り替えなくてはいけません。

(退職日から14日以内)

(退職日から14日以内)

健康保険や年金の負担だけでなく、個人事業主になると疾病手当が支給されないためケガや病気で働けない場合の収入がなくなってしまいます。

休業損害補償などに加入しておいたほうが安心して働けるので、月額500円で加入できるフリーナンスのあんしん補償プラスなどに加入しておくことをおすすめします。

詳細はフリーナンスの「あんしん補償」「あんしん補償プラス」の違いで確認してください。

\ 職種を問わず補償可能 /

登録後フリーナンス口座を開設後に補償がスタート

無料で最大5,000万円までの損害賠償補償付き

39歳までなら月500円でケガや病気に備えられる

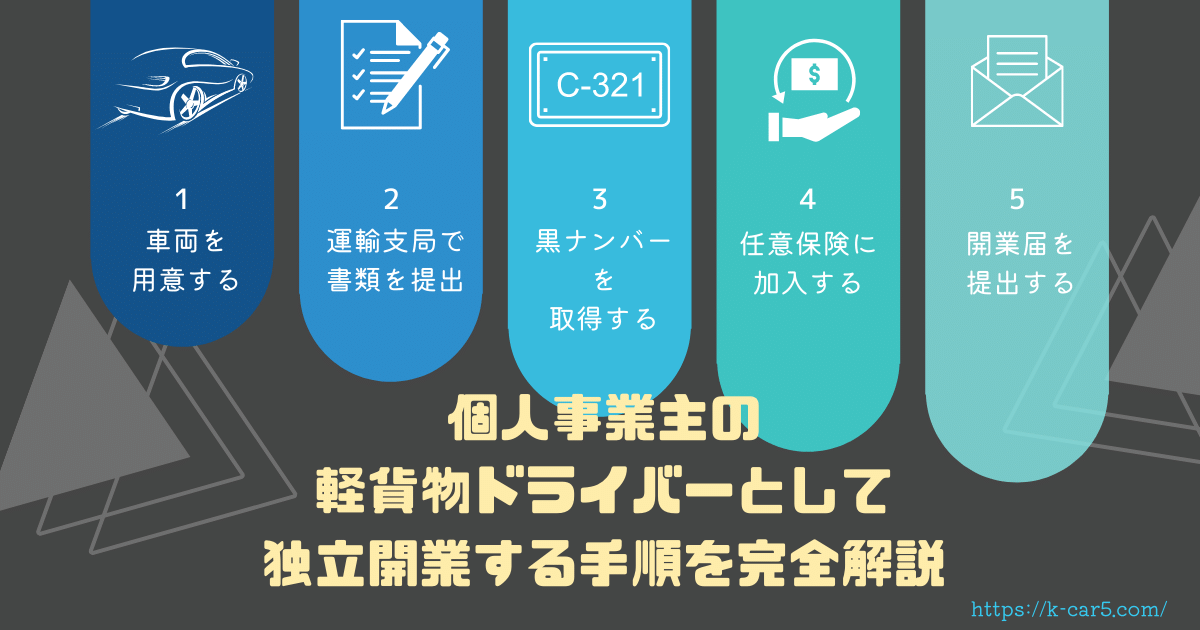

5ステップで完了!軽貨物ドライバーとして独立・開業する手順

ほかの職種と比較しても、軽貨物ドライバーは時間とお金をかけずに開業できます。

1番大きな出費は車の購入だけなので、それさえクリアすれば書類の提出や保険の契約のみで簡単に開業できますよ。

軽貨物ドライバーは開業時に貯蓄がなくても始められるので、運転免許証さえあれば今すぐに独立できますよ。

それでは、軽貨物ドライバーとして働くまでの流れを詳しく解説していきますね。

1.軽バンを用意する

軽貨物ドライバーは車両持ち込みが多く、仕事で使う車両を自分で用意しなくてはいけません。

車両は軽トラック、軽バン、125㏄以上のバイクであれば何でも良いと定められていますが、実用性を考えるなら軽バン一択です。

- 営業所(自宅を使用してOK)

- 駐車場(原則として、営業所に併設)

併設できない場合は営業所の半径2㎞以内に用意する

車両は購入でもリースでも構わないので、配送業務に適した車両を1台用意しましょう。

大都市に住んでいて営業所のそばに駐車場がない場合はPMCというサイトで探せるので、車両と一緒に探しておいてくださいね。

2.運輸支局に必要書類を提出する

軽貨物自動車で運送業をする場合許可を取る必要はありませんが、軽貨物運送業許可申請をしなければいけません。

本来軽自動車についている黄色ナンバーのまま有償で荷物を運ぶと、違法行為となってしまいます。

最寄りの運輸支局へ行き、これから紹介する4種類の書類を提出します。

| 提出書類 | 備考 |

|---|---|

| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 提出用と控えの2部必要 |

| 事業用自動車等連絡書 | 提出用と控えの2部必要 |

| 車検証 | 車検証、新車の場合は完成検査終了証 ※コピーで良い |

| 運賃料金表 | 提出用と控えの2部必要 ※運輸支局に料金相場が記載されている可能性あり |

必要書類は各運輸支局に置いてありますが、手短に済ませたい人は運輸支局のホームページからダウンロードした用紙に記入していくとスムーズに提出できます。

どのような用紙を使うのかは軽貨物運送業を開業する際の必要書類で解説しているので、気になる方は用紙の形式をチェックしておいてください。

3.黒ナンバーを取得する

黒ナンバーは最寄りの軽自動車検査協会で取得するので、公式サイトで最寄りの支所を探しておきましょう。

運輸支局へ提出した事業用自動車等連絡書が必要なので、かならず軽貨物運送事業許可のあとで黒ナンバーを取得してください。

これから紹介する5つを持参していくと、スムーズに黒ナンバーが取得できます。

| 費用なもの | 備考 |

|---|---|

| 車検証原本 | ローン返済中の場合は、ナンバー変更が可能か要確認 |

| 申請依頼書 | 事前にダウンロードした用紙を記入し、持参も可能 ※かならず「軽第3号様式」に記入する 用紙をダウンロードする |

| ナンバープレート | 外して持参するだけでも良い |

| 事業用自動車等連絡書 | 運輸支局の経由印が押印されているもの |

| 住民票または法人謄本 | 車検証が自分名義でない場合のみ持参する |

すべての書類を提出しナンバープレートの費用1,500程度を支払うと、黒ナンバーが取得できます。

自分で黒ナンバーを取得するのが面倒な人はリースという方法もあるので、車両を用意するのであれば選択肢に加えるのも悪くないですよ。

\ 黒ナンバーのリースGMS /

4.任意保険に加入する

黒ナンバー取得後は任意保険に加入し、いつでも仕事ができる状態を整えておきましょう。

ただし、黒ナンバーの保険は代理店契約が一般的なので、馴染みの自動車販売店や整備工場で契約しなくてはいけません。

代理店を探すのが面倒な人は、一括見積できるサイトやネットで契約できるはたらくクルマの自動車保険がおすすめです。

どこで契約できるかわからないから、ネットで見積もりを取れると助かるよ。

走行時間や距離が長い黒ナンバーの任意保険は、自家用車よりも2~3倍高く13,000円前後が相場となっています。

時間がある人は複数社で比較検討したほうが年間の保険料を抑えられるので、一括見積や問合せで相場を知ったのちに契約してください。

5.開業から1ヶ月以内に開業届を提出する

開業から1ヶ月以内に最寄りの税務署へ郵送、もしくは直接行き、開業届を提出します。

開業届の提出は所得税法229条で事業開始から1ヶ月と定められているので、本格的に事業を始める前の時間的余裕があるときにおこないましょう。

開業届と一緒に、青色申告承認申請書も提出をすると青色申告で控除を受けられるようになります。

| 必要な書類 | 備考 |

|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書 | あらかじめダウンロードしたものを持参すると早い 国税庁HPでダウンロードする |

| 青色申告承認申請書 | 「白色申告ではなく青色申告をします」と事前に通告する書類 国税庁HPでダウンロードする |

青色申告承認申告書を提出せずに白色申告の場合は所得から最大65万円の控除が受けられなくなってしまうので、開業届と一緒に提出しておきましょう。

詳しくは開業届の書き方と必要書類で解説していますが、面倒な人は無料で利用できる開業freeeでサクッと入力するのも1つの手です。

\ 事務作業が苦手な人必見 /

無料で開業届を作成可能

アンケート形式に回答するだけ

オンラインで開業届を提出できる

軽貨物ドライバーが仕事を獲得する3つの方法

運送業界では配送業務を依頼する人を「荷主」と呼び、荷物の発注元や親会社のことを指します。

この荷主が個人宅向けなのか企業向けなのかで仕事内容や報酬は大きく変わるため、荷主選びは慎重におこないましょう。

業務委託ドライバーは荷主がいなければ成立しない雇用形態のため、これから紹介する3つの方法で荷主を探します。

どのように仕事を探せばよいのか、1つずつ詳しく解説していきますね。

1.求人サイトを利用する

業務委託ドライバーのほとんどは求人サイトや雑誌などを見て、軽貨物業者と業務委託契約を結ぶのが一般的な仕事の受注方法です。

求人サイトを見ると「働いた分稼げる」「月収50万円」などと掲載されていますが、その多くは出来高制の委託ドライバーのことです。

ほとんどの企業が求人媒体やインターネットで求人募集をしているので、ぜひ利用してください。

経験と実績を積み重ねていけば法人化も目指せるので、まずはハローワークやIndeedなど気軽に利用できるサイトを利用してみるのも悪くないです。

もう少しハイクラスの求人を探している場合は、リクナビNEXTやリクルートエージェントなどの転職サイトを利用するのも良いですよ

2.マッチングサイトを利用する

近年スマホを利用した軽貨物専用のマッチングサービスが存在し、荷主と軽貨物ドライバーを直接つないでくれるサービスです。

Uber Eatsの軽貨物版をイメージすればわかりやすいですが、隙間時間にサクッと働けるのがマッチングサイトの魅力です。

- マッチングサイトに登録する

- 働きたい案件があるか探し、仕事を受注する

軽貨物業者を通さずに仕事を受注できるので、副業などの短時間の案件から県外の案件まで探せるため自由度が高いです。

しかし、おもに大都市部でしか仕事が探せない、安定しないなどのデメリットがあるので空いた時間に働きたい人向けの受注方法です。

3.荷主と直接雇用を結ぶ

あまり現実的ではありませんが、企業と直接雇用契約を結ぶフリーランスとして働く方法もあります。

しかし親会社から荷主との直接契約は禁止されている場合も多く、ドライバー自身も大きなリスクを抱えるため推奨はしません。

- 急病で働けなくなった場合

- 交通状況により時間通りに集荷ができない

上記のようなアクシデントが生じた場合も自分で対応しなければいけないので、直接雇用を結ぶ場合は従業員を雇用しておいたほうが安心です。

しかし、直接雇用は大きな金額を稼げるメリットもあるので、詳しくは業務委託とフリーランスのドライバーの違いで解説しているので参考にしてください。

軽貨物ドライバーが独立・開業する際のよくある疑問3選

自由な働き方、頑張り次第では高収入を目指せる軽貨物ドライバーですが、こんな場合はどうなんだろうと気になることがありますよね。

そこで、独立開業する際のよくある疑問を紹介していくので、不安解決に役立ててください。

個人事業主の軽貨物ドライバーは自由度の高さからおすすめの仕事ではありますが、万人に合う仕事とは言えません。

「自分は軽貨物ドライバーに向いているの?」と悩んでいる人のために、よくある疑問を解説していきますね。

1.軽貨物は生活できない・やってはいけないって本当?

キツイ仕事のイメージがある運送業なので、軽貨物ドライバーも「生活できないの?」「やめとけって本当?」と不安になってしまいますよね。

当然仕事なので向き不向きがあり、すべての人におすすめの職業ではありません。

- 運転するのが苦手

- 自分を甘やかしてしまう

- 誰かの指示がなければ動けない

- ナビやスマホの扱いが苦手

1人でいることを苦痛と感じない人にこそ軽貨物ドライバーはおすすめなので、運転が好きな人は「やったほうがいい」と言えるくらいおすすめの職業です。

ときに「生活できない」と言われますが、委託先さえきちんと選べば安定した収入が得られるので「やってはいけないは嘘」と断言できます。

2.軽貨物ドライバーが独立して成功するためにできることは?

真面目に働き信頼を得ることはもちろんのことですは、独立時に成功するのかを左右するのが開業コストです。

いくら開業資金が安い軽貨物ドライバーとはいえ、車両費用は高くなってしまいます。

格安で車を購入する、リースを利用するなど開業コストを減らす工夫をしましょう。

たしかに、150万円で新車を購入したら開業時点で大赤字だな。

開業コストを抑え営業活動を続けていけば成功へとグッと近づくので、コツコツと実績を積み上げていきましょう。

浮かせたコストで人を雇えば収入が増えていくので、のちのち法人化も夢ではありませんよ。

3.軽貨物で独立したら収入はいくらくらい?儲かるの?

働き方によって収入が異なるため一概には言えませんが、25万~40万円ほどが一般的な月給です。

軽貨物ドライバーとして稼ぐためには、個人宅配よりも大手運送会社と下請け契約を結ぶほうが稼げると言われています。

個人宅配は地方では稼ぎにくいものの、都会は配達件数が増えるため稼ぎやすくなります。

収入は経費や配達先、請負元で大きく異なるので一概には言えないものの、人手不足が嘆かれている運送業界です。

正社員とは違い業務委託契約を結んでいるだけなので、不満があれば正社員よりも気軽にほかの委託先で働けますよ。

軽貨物ドライバーは独立開業しやすいがやる気が必要

軽貨物ドライバーは運転免許証と軽貨物車両だけで開業できるため、とても開業ハードルが低いです。

また、近年の宅配需要もあいまって、軽貨物ドライバーの需要は増していくばかり。

やる気次第で大きく稼げる仕事です!

- 独立した軽貨物ドライバーの多くは個人事業主として業務委託契約を結んでいる

- 会社に雇われるよりも独立したほうが大きく稼げる

- 個人事業主になると経費は自己負担になり確定申告をしなければいけない

軽貨物ドライバーは自分で仕事の裁量を決められるぶん、コツコツと働けなければガッツリ稼ぐことはできません。

しかし、宅配需要が増している今こそ軽貨物ドライバーは重宝されるので、さまざまな案件や条件の中から自分に合う仕事を探せますよ。

開業までの流れをサクッとおさらいしていきますね。

- 1.車両を用意する

- 軽トラック、軽バン、125㏄のバイクであればなんでも良いが、実用性を考えるなら軽バン一択

探すのが面倒な人はGMSリースなら黒ナンバー取得済みの軽バンをリースできる

車両と一緒に営業所(自宅)に駐車場がない人は借りておく - 2.運輸支局に必要書類を提出する

- 最寄りの運輸支局へ行き、軽貨物運送業許可申請をする

貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方をチェックする - 3.黒ナンバーを取得する

- 最寄りの軽自動車検査協会へ行き、黒ナンバーを取得する

申請依頼書をダウンロードする - 4.任意保険に加入する

- 代理店へ行き、任意保険を契約する。

少しでも保険料を安くしたい人は、一括見積で最安値をリサーチしたほうが良い

保険スクエアbang!で一括見積をする

ネットで契約したい人は、はたらくクルマの自動車保険で見積もりを取る - 5.開業届を提出する

- 開業から1ヶ月以内に最寄りの税務署へ行き開業届を提出する(郵送可)

郵送で済ませたい人は開業freeeを使い、開業届を入力する方法もある